まなぶ

地域循環共生圏を支える仕組みと人

地域循環共生圏の実現のためには、地域でローカルSDGs事業を生み出しやすくする「仕組み」と、目標に向かってやり遂げる「人」が必要です。その仕組みがどのような機能をもつのか、人々がどのような役割を担っているのか、一緒に学んでいきましょう。

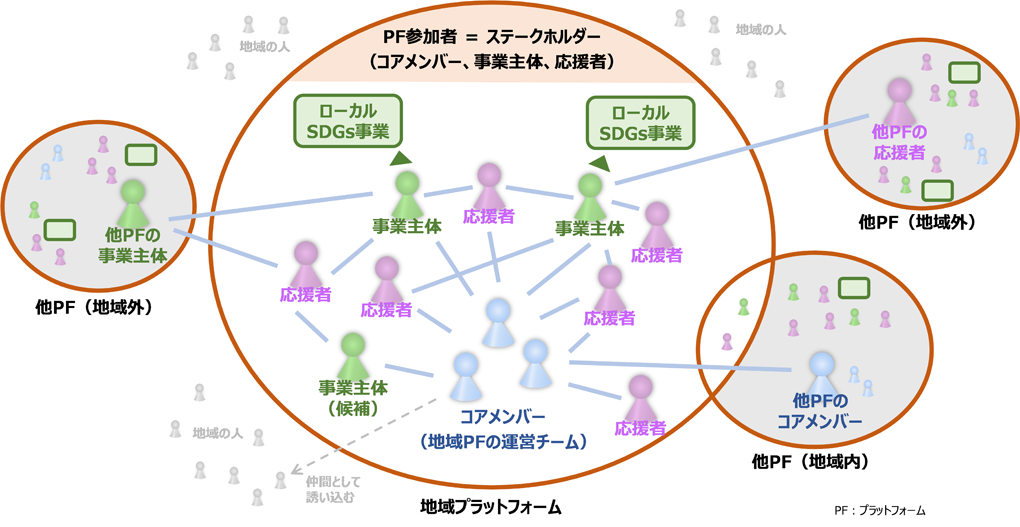

対話と協働から、事業が生まれ続ける場や仕組み~地域プラットフォーム~

地域の課題を解決し続け、地域づくりを持続していくためには、ローカルSDGs事業を生み出し続けていく必要があります。

このため、地域プラットフォームには、ローカルSDGs事業を担う人を探したり、集めたりする機能が不可欠です。

また、事業を事業主体が単独で立ち上げていくことは困難です。地域内外の人・情報・お金などを接続し、事業主体(候補)をみんなで応援し、事業を立ち上げやすくする機能が必要です。

地域プラットフォームの正体は、有機的につながった人々のネットワークです。意思決定を行う静的な会議体ではなく、人々が対等な立場で、活発に意見やアイデアを出し合っている動的なネットワークになります。

組織の職員や事務局がプラットフォームの運営を担い、普段の業務の中で対話や雑談をする人々や、会議やワークショップで意見交換をする人々が、プラットフォームの参加者といえます。

制度の事務局がプラットフォームの運営を担い、イベント参加者や、基金・アワードに応募採択された人々がプラットフォームの参加者といえます。

地域プラットフォームを動かし支える人びと

地域プラットフォームに欠かせない参加者は以下の通りです。

- コアメンバー(地域PFの運営チーム)

- 事業主体(候補含む)

- 応援者

この中でもコアメンバーの役割が大事になります。

- 地域の様々な人の声を聴き、課題や地域資源を把握する

- 地域の構造を整理し、地域のビジョンをとりまとめる

- 地域のビジョンや構造を発信し、共感者(事業主体やその応援者)を集め、地域プラットフォームを立ち上げる

- 事業主体が事業を起こすためのチャレンジをサポートする(構想・計画のブラッシュアップ、試行、資金調達、マッチング等)

- 事業が地域のビジョンに沿っているかチェックし、改善を促す

- 地域プラットフォームの持続的運営のため資金確保、体制強化、人材育成、情報発信

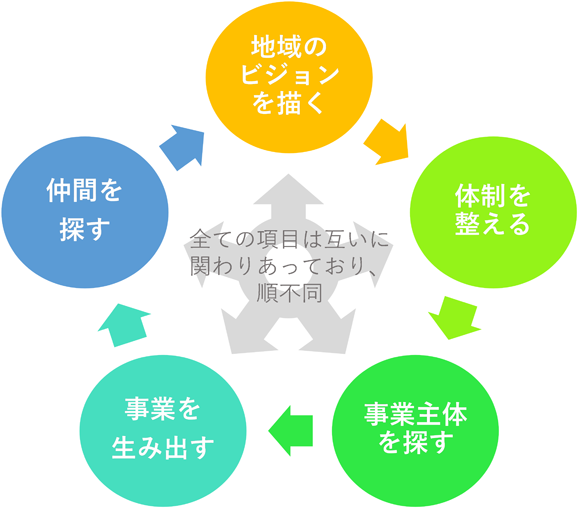

地域づくりのアクションサイクル

地域循環共生圏づくりの考え方では、地域プラットフォームが発展していくプロセスにおいて、コアメンバーが行う取組を「アクションサイクル・モデル」として整理しています。

5つのアクションは相互に関わりあっており、どこから始めてもかまいませんし、アクションの順番も決まっていません。全てのアクションを網羅する必要もありませんし、アクションサイクルには無い取組であっても重要なものがあるかもしれません。

地域での対話と協働から、自分の地域にあった進め方を見出していきましょう。

仲間を探す

ローカルSDGs事業を生み出すためには、環境・社会・経済のそれぞれの分野で活動する多様なプレイヤーとの協働が不可欠です。未来を一緒に描けそうな仲間に声をかけ、話を聞いてみましょう。

- 地域にどんな人がいるかを調べる

- 地域の人を訪問し、実際に話を聞いてみる

- 地域の人と定期的に情報共有を行う

- 地域の人に想いやメリットを伝え、参加の機会をつくる

地域のビジョンを描く

自分の地域の資源や課題を棚卸しし、現状とありたい未来とのギャップを埋めるためにどんな同時解決事業が必要か「バックキャスティング・アプローチ」で考え、構造化していきます。この作業は共生圏づくりの肝となる作業です。仲間と話し合いながら進めましょう。

- 地域の人の話を仲間と共有する

- ありたい未来と現状との差を把握する

- 地域の構造を可視化・言語化する

- 外部にありたい未来を発信し、反応を得る

体制を整える

地域プラットフォームの立ち上げはゴールではなく、そこからが本格的な地域づくりの始まりです。持続的に活動していくために、事務局機能をしっかり実装し、パートナーシップで周囲の知恵と力を借りる体制を構築しながら、取組を本格化させていきましょう。

- 地域プラットフォームの機能や活動などの全体像を整理する

- 事務局(マネジメント)機能を設ける

- 実務的な役割をプラットフォーム内外で分担する

- 自治体の総合計画や政策との関わりをつくる

事業主体を探す

地域プラットフォームの重要な機能の一つが「事業主体を探す」ことです。「なぜ事業をやる必要があるのか」「事業によってどんな変化があるのか」。事業のタネを基に、ストーリーを磨き、事業主体(候補)に声をかけていきましょう。事業主体にとっては、地域の中に事業を支援する仕組みがもあることも、魅力の一つになります。

- 事業の必要性・ストーリーを説明する

- 事業主体を探す

- 事業推進のためのチームをつくる

- 継続的な支援の仕組みをつくる

事業を生み出す

地域プラットフォームの運営チームは、事業主体のローカルSDGs事業へのチャレンジを応援する役割を担います。セミナー開催や先進地域への視察などによる学びの機会の提供、事業計画作成の壁打ちなど、事業化支援を得意とする仲間(地域金融機関等)と連携し、事業の実現性を高めるサポートをしていきましょう。

- 事業計画に関する基礎的な情報を提供する

- 先進的な事業を学ぶ機会をつくる

- 事業計画の内容を聞き、ともに考える

- 事業の試行を支援する

アクションサイクルを加速するヒント

共生圏づくりは、明確な「終わり」があるわけではなく、息の長い取組です。特に、環境・社会・経済の課題解決の成果(とりわけ環境)は、短期間で目に見える変化を実感するのは難しいものです。活動の進み具合を知るための何らかの「目安」があると、自分たちが進んでいることを実感できたり、振り返って課題や改善点を探すのが少し楽になったりします。

- ロジックモデルを作ってみる

- 目標を設定する

- 振り返りと次のアクションへのフィードバック

地域循環共生圏づくりの手引き

地域プラットフォームの立ち上げや運営の参考となるノウハウをもっと詳しく学びたい方は、「地域循環共生圏づくりの手引き」をご覧ください。

本編(PDF 3,010KB)

事例編(PDF 1,610KB)

参考:事業のタネシート(PDF 122KB)(Excel 31.5KB)

参考:目標シート(PDF 180KB)(Excel 27.3KB)

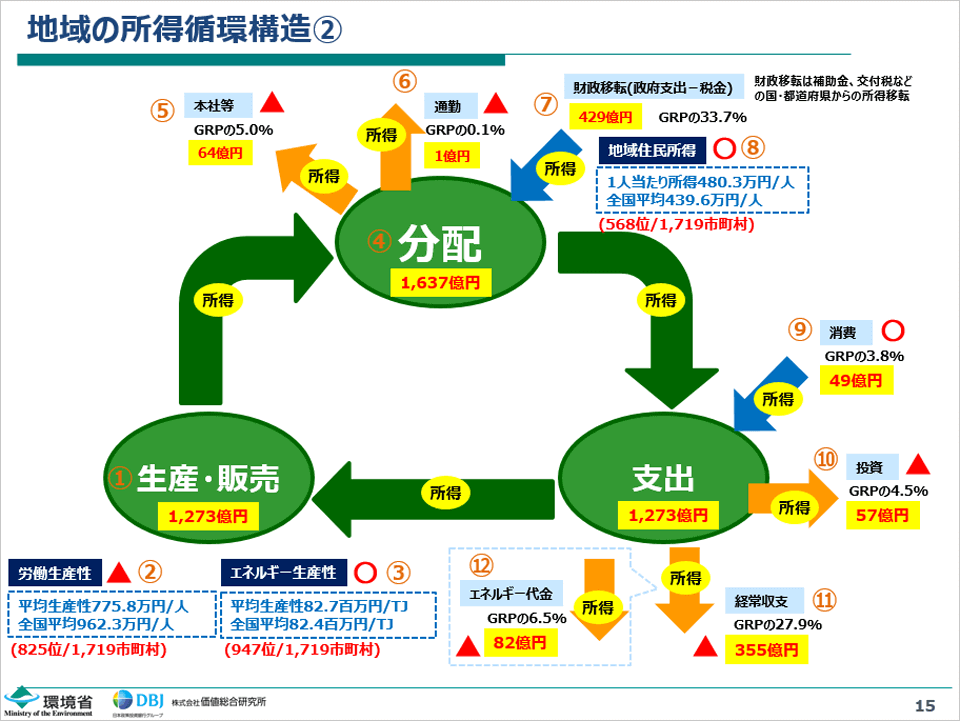

地域経済循環分析

地域のお金の流れがどのようになっているか、地域経済の強みは何かを把握し、地域の経済面の進むべき道を考えること、そして、事業を生み出し続けることにより地域経済がどう変化したかを把握することが重要です。 「地域経済循環分析」は、地域循環共生圏の経済面を見える化するツールです。

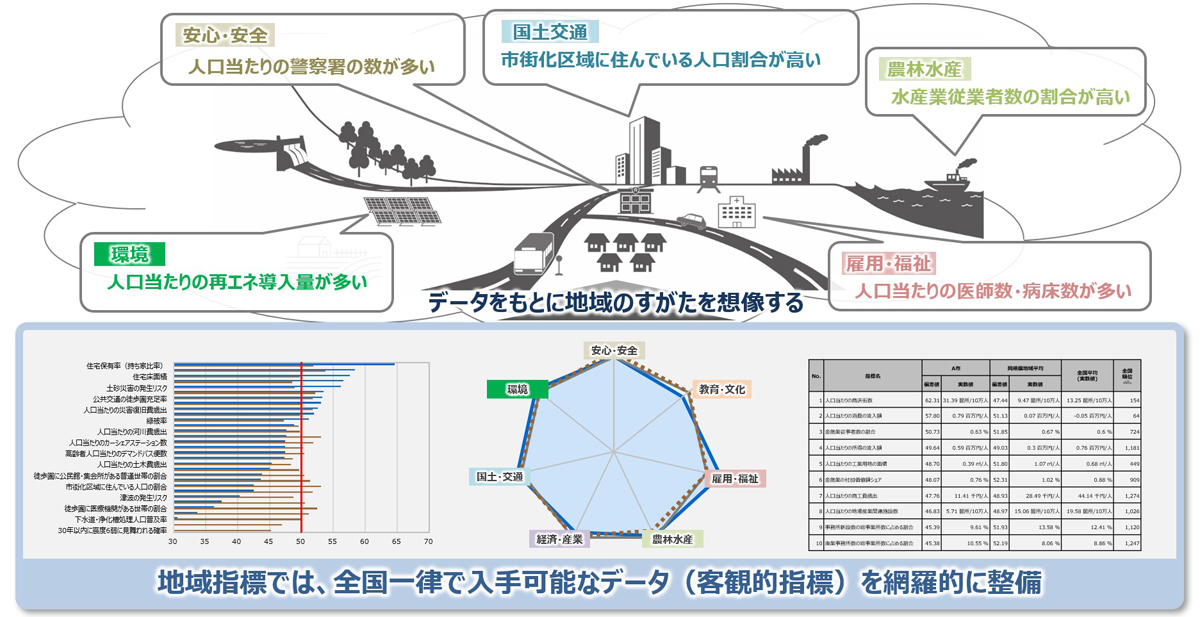

地域指標分析

地域指標分析は、全市区町村ごとの統一的に入手可能なデータを客観的指標(地域のストック・地域の成果)として整備し、地域の強み、弱み、課題を定量的に把握することができるツールです。

地域循環共生圏の構築に向けて必要となる、地域ごとの課題、目指すべき方向性等を明らかにし、「地域のすがた」を把握することができます。

地域循環共生圏に関するイベント

地域循環共生圏のニュースを受け取る

地域循環共生圏に関連する情報を、メールマガジンやFacebook、noteにて配信しています。